夜泣きとは?

夜泣きとは、明確な定義はありませんが、あやしても泣き止まない状態を「夜泣き」とされています。

夜泣きは正常な発達の過程で見られる自然な現象のため、ほとんどの赤ちゃんで起こりますが、夜泣きがまったくないケースもあるなど個人差があります。

夜泣きをする時期はいつからいつまで?

続いて、夜泣きはいつ始まりいつ終わるのか、具体的な時期について見ていきましょう。

夜泣きが始まる時期

夜泣きが始まる時期には個人差がありますが、早い場合は生後3ヵ月未満から始まることもあります。

なお、新生児期の赤ちゃんが夜に泣き出すことがありますが、これは夜泣きには該当しないとされています。

夜泣きが終わる時期

夜泣きは、生後6ヵ月前後にピークを迎え、1歳半前後に終わるケースが多い傾向です。ただし、夜泣きに何も対処していない場合や、赤ちゃんの個人差によっては2~3歳になっても続く場合があります。

基本的には、赤ちゃんの成長とともに夜泣きも終わりを迎えると考えておくとよいでしょう。

夜泣きと夜驚症の違い

夜驚症とは、睡眠中に突然恐怖や興奮に襲われ、泣き叫んだり悲鳴を上げたりする睡眠障害の一種です。

夜泣きと混同されがちですが、夜泣きはおもに乳児期に見られるのに対して、夜驚症は3~6歳の幼児期に見られることが多いのが特徴です。

また、夜泣きは浅い眠りである「レム睡眠」の最中に起きるのに対して、夜驚症は深い眠りである「ノンレム睡眠」のときに起こります。

夜驚症は赤ちゃんの夜泣きと同様、脳が発達途中のために起こるといわれており、特に健康に問題がなければ治療の必要はありません。ただし、症状の回数が多い場合や日中に支障が出る場合は、睡眠専門医の診察を受けることも検討しましょう。

夜泣きのおもな原因3選

夜泣きの原因は赤ちゃんや環境によってさまざまですが、一般的には「不快感がある」「睡眠リズムが未発達」などが原因といわれています。

ここからは、夜泣きのおもな原因について3つ挙げ、それぞれ詳しく解説します。

1.身体や環境に不快なところがあるため

まず考えられるのは、「身体や周囲の環境に不快を感じる部分がある」ことが原因となっているケースです。

夜泣きをした際は、発熱など体調に変化はないか、お腹は空いていないか、喉は渇いていないか、おむつは濡れていないかなどをチェックしてみましょう。

また、赤ちゃんは体温調節機能が大人より未熟です。気温の変化に敏感なため、上記と併せて室温調整にも気を遣うことが大切です。

2.睡眠リズムが未発達のため

赤ちゃんは、「朝起きて夜に眠る」という睡眠リズムがまだ大人のように発達していません。睡眠リズムは成長とともに安定してきますが、未発達の時期は昼夜逆転が起きたり、眠りが浅く睡眠中に覚醒したりしてしまうため、夜泣きにつながりやすくなります。

また、昼寝の時間が長すぎると夜の睡眠に影響が出ることがあるため、昼寝をさせる際は月齢別の昼寝時間を目安に、適切な時間で起こすようにしましょう。また、新生児を過ぎてからは、無理のない範囲で午後5時以降のお昼寝は控えた方がよいでしょう。

3.日中の刺激を処理しきれないため

日中に受けた刺激が多すぎることも、夜泣きが起こる原因の一つです。脳は睡眠時に記憶を整理していますが、その刺激が多すぎると発達が未熟な脳では処理しきれずに覚醒してしまい、夜泣きが起こってしまう場合があります。

そのほか、知らない人との接触、保育園への入園や断乳などの新しい環境への適応、いつもと違う場所への外出なども夜泣きの原因として挙げられます。

夜泣きの対処法5選

ここからは、夜泣きの対処法について代表的なものを5つ挙げそれぞれ解説します。

なお、以下の対処法を行なう場合は、無理に泣き止むよう促すのではなく落ち着いて対処するようにしましょう。

1.不快感の原因を取り除き環境を整える

夜泣きの原因でも解説したとおり、夜泣きが起こっている場面では赤ちゃんの身体や環境に不快なところがある可能性があるため、まずはその不快感の原因を取り除くことが必要です。

夜泣きをしたら、おむつを交換したり授乳を行なったりして様子を見てみましょう。体調に変化はないか確認することも大切です。また、寒がっている・暑がっているといった様子があれば、着替えさせたり室温を調整したりするのもよいでしょう。

ただし、母乳で眠ることを習慣化すると、それ以外の方法では寝てくれないケースもあるため、夜泣きの対処法として授乳を行なう場合は注意が必要です。

2.規則正しい生活リズムを整える

赤ちゃんの睡眠リズムは、まだ大人のようには発達していないため、大人が生活リズムを決めて整えるとよいでしょう。以下は、赤ちゃんの睡眠リズムを整えるために効果的な生活リズムの例です。

【朝】できるだけ決まった早い時間に起こし、カーテンを開けて朝日を浴びるようにする

【日中】なるべく外で過ごすように心がけるとともに、昼寝をさせすぎないようにする

【夜】就寝時間は遅くなりすぎないように注意し、就寝時は部屋を暗くする

上記に加えて、授乳・食事・入浴・昼寝を含む睡眠などを決まった時間に行なうとより効果的です。

3.眠る前のルーティンを作る

夜泣きに対処する際は、眠る前のルーティンを作るのも手段の一つです。毎日眠る前に同じ行動をすることで、赤ちゃんが眠る時間を認識し落ち着いて眠れるようになる可能性があります。ルーティンを作る際は、以下のような行動を取り入れるとよいでしょう。

- 絵本を読む

- 手遊びをする

- 歌を聞かせる

- 今日あったことを話す

- スキンシップを取る など

実際に、ジョディ・A・ミンデル博士らによる検証では、眠る前のルーティンを導入するだけで入眠までの時間が短縮したと報告されています。また、夜の覚醒回数・時間も減少したとの報告もあります。

出典:A nightly bedtime routine: impact on sleep in young children and maternal mood

4.抱っこや胎内音に近い音などで安心感を与える

赤ちゃんは、母親のお腹の中にいたときのような体勢を取ると安心するため、夜泣きをした際は抱っこをして安心感を与えるのも効果的です。

ただし、激しく揺らしてあやしてしまうと、かえって起こしてしまったり脳にダメージを与えたりする可能性があるため注意が必要です。

また、波の音や流水音などの胎内音に近い音は、聞かせるだけで赤ちゃんに安心感を与えることができるためおすすめです。

5.夜泣き対策グッズを使う

夜泣きをした際は、寝かしつけに活用できる対策グッズを取り入れてみるのも一つの手段です。

例えば、長時間の抱っこをするのがつらい場合は、電動のバウンサーを使ったり、おくるみで赤ちゃんを包んであげたりするのも有効です。赤ちゃんが安心感を得られるだけでなく、大人の負担も軽減できるでしょう。

また、胎内音に近い音を楽に流したい場合は、ホワイトノイズマシンを利用するのもおすすめです。さまざまな周波数の音をミックスして流せるため、安眠を促す効果が期待できます。

夜泣きを長時間放置するのは避けよう

夜泣きは、すぐに対応しないほうが良い場合もあり、焦ったり慌てたりする必要はありません。しかし、長時間放置すると「ぐったりしている」「呼吸が荒い」など、夜泣きに隠れた体調不良のサインを見逃してしまう可能性があるため注意が必要です。

両親が一度気持ちを落ち着けるためにその場を少し離れることは問題ありませんが、赤ちゃんは両親がそばにいることで安心するため長く離れすぎないようにしましょう。

夜泣きを乗り越えるためのポイント

次に、夜泣きを乗り越えるためのポイントについて解説します。夜泣きが続き心身に負担を感じる場合は、以下のポイントを踏まえながら対応するようにしましょう。

「夜泣きは一時的」「いつか終わる」ととらえる

ここまで解説したとおり、夜泣きは一時的なものです。したがって、赤ちゃんの成長とともに必ず終わりを迎えるととらえておく心構えが重要です。

また、夜泣きは両親のかかわり方や育児法とは関係なく起こるもので、心配する必要はありません。対処をしても泣き止まないことも少なくないため、原因を追及しすぎるのは避け、赤ちゃんの成長過程の一つとして見守ることが大切です。

パートナーと協力してリフレッシュする時間を作る

夜泣き対応が続くと、寄り添う両親に負担がかかってしまいます。また、十分な睡眠時間が取れないと育児ノイローゼに陥ってしまう恐れもあります。

そのため、寝られるときに寝るように心がけたり、パートナーと交代で夜泣きに対処したり、外出したりするなど適度にリフレッシュの時間を作るとよいでしょう。

また、助産師たちの夜泣きに関する情報や想いが詰まったSNSアカウントの投稿を見たりするのも効果的です。

リフレッシュの時間を意識的に作るのと併せて、気付かないうちにストレスを溜め込まないよう定期的にストレスチェックを実施するのもおすすめです。

以下のページでは、現在のストレスがどのレベルなのかを知ることができます。ぜひチェックしてみてください。

困ったときは医師や専門家、周囲のサポートを上手に活用する

困ったときは家族だけで抱え込まず、周囲のサポートを求めることも重要です。ここでは、シーン別に活用できるサポート先を紹介します。

両親が精神的に疲弊している場合

両親だけで夜泣きなどの対応をしていると、精神的に参ってしまうなど体調の変化が生じる可能性があります。

祖父母や親戚など身内が近くにいる場合は、助けを求めてみるとよいでしょう。直接的なサポートを求めるのはもちろん、ストレスが溜まりすぎないよう、たわいもない会話をたくさんするのも効果的です。

もし身内が近くにいない場合は、以下に相談するのがおすすめです。

- かかりつけの医師

- 地域の保健師や助産師

- 自治体の相談窓口

- 子育て支援センター など

そのほか、家事や育児の負担を減らすために、外注サービスや一時保育サービスを利用するのも手段の一つです。

赤ちゃんの健康状態が心配な場合

夜泣きが続くことで赤ちゃんの健康状態が心配な場合は、以下に相談するとよいでしょう。

- かかりつけの小児科

- 子どもの睡眠を見てもらえる小児神経科

- 地域の保健師 など

小児科であれば診察してしっかり体調の変化を見てもらえるほか、保健師に相談することで専門的なアドバイスを受けることができます。

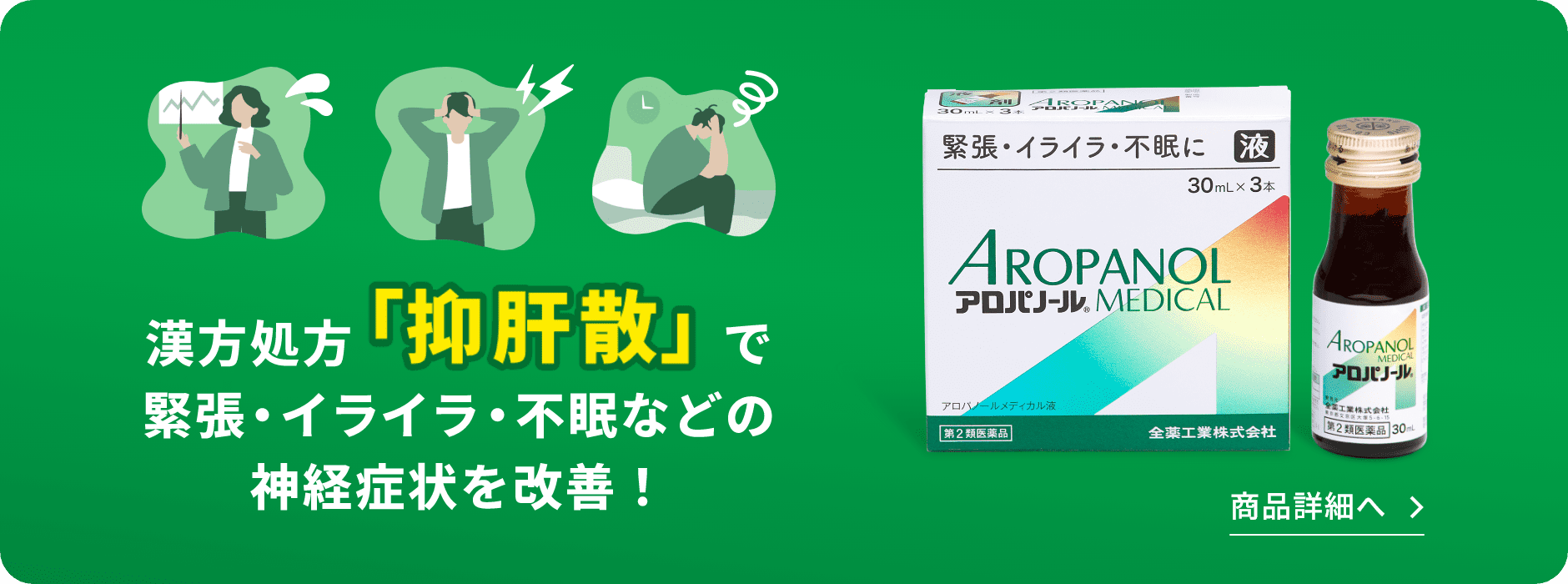

心身を整えて夜泣きに向き合いたいなら「アロパノールメディカル」がおすすめ

夜泣きで睡眠に支障が出ている方や、夜泣きに落ち着いて対応するために心身を整えたいと考えている方は、「アロパノールメディカル」をチェックしてみてください。

アロパノールメディカルは、神経が高ぶりイライラしているために起こる不眠を緩和する効果が期待できます。

不眠を緩和することで心身のバランスを整えられるため、夜泣きに余裕を持って向き合えるようになる可能性があります。なお、使用を検討する際は必ず薬剤師や医師に相談し、自身の状態に合ったものを選ぶことが大切です。

製品に関する詳しい情報は、以下のリンクからチェックしてみてください。

まとめ

赤ちゃんの夜泣きは、正常な発達の過程で生じる自然な現象であり、その原因は身体や環境の不快感、未発達な睡眠リズム、日中の刺激によるものなどさまざまです。

夜泣きの対処法としては、授乳やおむつ交換、室温調節などによって不快な状態・環境を取り除くほか、規則正しい生活リズムの調整や眠る前のルーティン作りが効果的です。加えて、抱っこや胎内音を流すなど、赤ちゃんが安心できる環境を作るのもよいでしょう。

夜泣きを乗り越えるためには、夜泣きはあくまで一時的なものととらえて落ち着いて対処するとともに、パートナーと協力してリフレッシュ時間を取り入れることが大切です。

困ったときは、医師や専門家、身内など周囲のサポートを上手に活用して、両親に負担がかかりすぎないように心がけましょう。