男性更年期障害とは

まずは、「男性更年期障害」について、概要や原因、女性更年期障害との違いを解説します。

概要

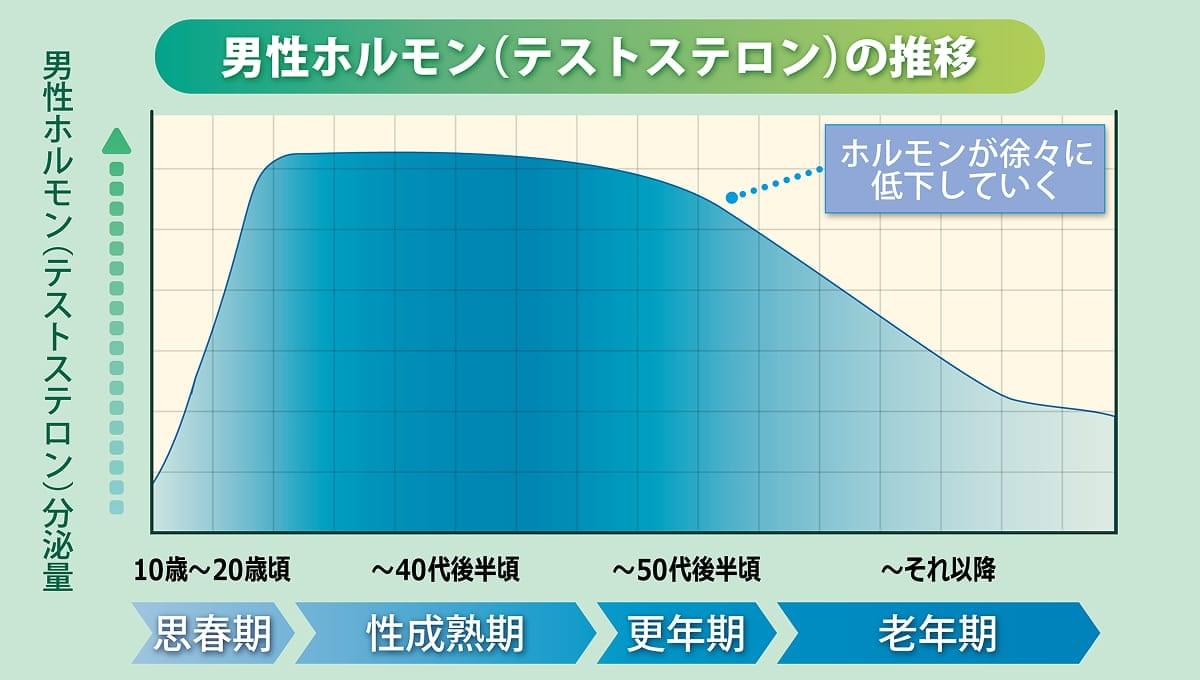

男性更年期障害は別名「LOH症候群」とも呼ばれ、冒頭でも述べたとおり加齢にともなう男性ホルモンの減少によって引き起こされる症状のことです。日本ではおよそ600万人の方が男性更年期障害であるといわれており、40代から徐々に増える傾向にあるとされています。

男性ホルモンであるテストステロンは、男性の身体や精神の機能を維持する重要な役割を担っています。具体的には、骨格や筋肉の成長促進や性衝動への働き、バイタリティを高めるなどの脳や精神面への働きなどが挙げられます。このテストステロンが徐々に減少することで、上記の役割が十分に果たされにくくなり、さまざまな症状が現れるのです。

※出典:「男女共同参画白書(平成30年度版)」男女共同参画局(内閣府)

I-特-34図 男性・女性ホルモンの推移を改編

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h30/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-34.html

また男性更年期障害は、狭心症や動脈硬化などの多岐にわたる疾患や生活習慣病のリスクが高まる可能性もあるため注意が必要です。

原因

男性更年期障害のおもな原因は、男性ホルモン(テストステロン)の減少とされています。このテストステロンの減少は加齢にともなって起こることが多いものの、以下のようなほかの要因によって引き起こされる可能性もあります。そのため、一概に原因を特定できるとは限らない点に留意する必要があるでしょう。

- 精神的ストレス

環境の変化や仕事、人間環境の悩みなどによりホルモンバランスが乱れ、テストステロンの分泌が抑制されることで男性更年期障害につながる可能性があります。 - 身体的ストレス

不規則な生活習慣のほか、過剰な飲酒や喫煙、運動不足などが原因となりテストステロンの分泌が低下し、男性更年期障害が起こる場合があります。

女性更年期障害との違い

女性の更年期障害との違いは、ホルモンの種類や減少速度などが関係しています。

女性更年期障害は、閉経にともない女性ホルモンのエストロゲンが減少するため、短期間かつ症状が強く現れることが多く、更年期障害であることを認識しやすいのが特徴です。

対して男性更年期障害は、男性ホルモンのテストステロンの減少が加齢とともに徐々に進行して症状が現れるため、更年期障害と認識しづらいのです。年齢層も幅広く、女性の閉経のような明確な始まりのタイミングがなく、終わりの時期がないことも特徴です。

【心身別】男性更年期障害の症状

男性更年期障害の症状は、精神的なものから身体的なもの、性機能関連まで幅広く存在し、症状の種類や重さは個人によって異なるのが特徴です。

ここでは、男性更年期障害の具体的な症状について、「精神的症状」「身体的症状」「性機能関連の症状」の3つに分けて解説します。

精神的症状

男性更年期障害の精神的症状としては、以下が挙げられます。

- 不安感や寂しさを感じる

- イライラ、怒りやすくなる

- うつ症状

- 不眠

- 興味やモチベーションの喪失

- 食欲低下

- 集中力や記憶力の低下 など

これらの症状は、日常生活において多くのストレスや困難を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

例えば、不眠や食欲低下が起こると十分な睡眠や栄養を取るのが難しくなり、集中力や記憶力が低下することで仕事の効率低下を招く恐れがあります。また、不安やイライラ、うつ症状は人間関係に悪影響をおよぼすリスクもあるでしょう。

また男性更年期障害の精神的な症状は、うつ病などほかの疾患との見極めが難しいのも特徴です。「死にたい」と感じるといった希死念慮がある場合は、早めに精神科の専門医に相談しましょう。

身体的症状

男性更年期障害では、前述した精神的症状だけでなく身体的症状も多く見られます。以下は、男性更年期障害におけるおもな身体的症状です。

- 疲労感

- 体力や筋力の低下

- 関節痛

- 筋肉痛

- 頭痛

- めまい

- 耳鳴り

- ほてり、のぼせ、発汗

- 肥満

- 頻尿 など

男性ホルモンであるテストステロンは筋肉の成長や維持の役割を担うため、減少すると筋力の低下や筋肉痛を引き起こす要因となる可能性があります。またテストステロンの減少によって、疲労感を持続的に感じることがあるのも男性更年期障害の身体症状の一つです。

さらに、テストステロンの減少によってホルモンバランスが崩れると、体温調節機能に影響をおよぼし、ほてりや発汗が起こる場合もあるでしょう。また頭痛やめまいなどの神経症状も、ホルモンバランスの崩れが要因とされています。

性機能関連の症状

男性更年期障害では、性機能にも症状が現れる可能性があります。以下は、男性更年期障害における性機能の症状です。

- 勃起不全(ED)

- 性欲の低下 など

性機能関連の症状は、男性としての自信の喪失やパートナーとの関係に影響が生じる可能性があります。それだけではなく、これらの性機能関連の症状が精神的・身体的ストレスの要因となり、日常生活や人間関係、仕事などさまざまな場面でも悪影響をおよぼす恐れもあるため注意が必要です。

男性更年期障害における性機能関連の症状は、泌尿器科での診断と治療が推奨されています。気になる症状がある場合は、早めに専門医に相談することが大切です。

男性更年期障害のチェックリスト

自分が男性更年期障害かどうかを調べるには、「セルフチェックシート」の活用が効果的です。男性更年期障害のセルフチェックシートには、「AMSスコア(Aging Males’ Symptoms)」というものがあります。

AMSスコアは、自身が男性更年期障害かどうかを確認するのはもちろん、ホルモン治療の効果測定にも有用とされているのが特徴です。

AMSスコアの内容は、性機能関連の質問が5項目、身体機能関連の質問が7項目、心理関連の質問が5項目の計17項目で構成されています。以下は、実際のAMSスコアの質問項目を表にしたものです。

| 症状 | なし | 軽度 | 中程度 | 重度 | 非常に重い |

|---|---|---|---|---|---|

| 1.総合的に調子が思わしくない | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 2.関節や筋肉の痛み | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 3.ひどい発汗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 4.睡眠の悩み | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 5.よく眠くなる、しばしば疲れを感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6.いらいらする | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 7.神経質になった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 8.不安感 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 9.体の疲労や行動力の減退 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 10.筋力の低下 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 11.憂うつな気分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 12.「絶頂期は過ぎた」と感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 13.力尽きた、どん底にいると感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 14.ひげの伸びが遅くなった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 15.性的能力の衰え | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 16.早朝勃起の回数の減少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 17.性欲の低下 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

引用:日本泌尿器科学会/日本メンズヘルス医学会公認「LOH 症状群診療ガイドライン」

上記のとおり、症状がない場合は1点、中程度ある場合は2点、非常に重い症状がある場合は5点など、症状の程度に合わせて点数をカウントしていきます。

各項目の症状の重さに合わせて1~5点までの点数を付けることで、17項目の合計点から男性更年期障害かどうかや、どの程度症状があるかを客観的に把握することができます。以下は、合計点数ごとの重症度の評価です。

- 17~26点:問題なし

- 27~36点:軽度

- 37~49点:中程度

- 50点以上:重度

AMSスコアを定期的に活用することで、症状の進行に気付きやすくなります。もし軽度だった症状が重くなってきたなどスコアに変化が見られる場合は、できるだけ早く医師に相談するのがおすすめです。

加えて、40代後半から50代にかけてなど、年齢の変化にともない症状が重くなったり新たな症状が見られたりしてスコアが変化する場合も、医師への相談を検討しましょう。

自分でできる!男性更年期障害の対策法

男性更年期障害には、専門医への相談をはじめさまざまな対策法があります。ただ、過度な肥満や不健康な生活習慣も男性ホルモンの減少を招く恐れがあるため、現在生活習慣が乱れている場合は放置せず全体的に見直すことが大切です。

ここからは、自分でできる男性更年期障害の対策法として、心がけるべき生活習慣を4つ挙げて解説します。

栄養バランスの良い食事を心がける

食生活の改善は、男性更年期障害の対策として効果的です。以下のような栄養素を豊富に含む食材をバランス良く摂ることで、男性更年期障害の症状の緩和が期待できるでしょう。

| 栄養素 | 食材 |

|---|---|

| タンパク質を多く含む食材 | 肉類、魚類、豆類、卵など |

| 亜鉛を多く含む食材 | 貝類、ワカメなど |

| ビタミンDを多く含む食材 | 魚類など |

上記の食材は、テストステロンを作るために必要な栄養素が豊富に含まれているのが特徴です。どれか一つの栄養素、食材に偏るのではなく、不足や摂り過ぎにならないよう心がけながら日々の食生活に取り入れるとよいでしょう。

またタンパク質を多く含む食材と一緒にニンニクを摂ると、テストステロンの分泌を促進する可能性があるためおすすめです。

質の高い睡眠をとる

睡眠の改善も、男性更年期障害の対策方法の一つです。質の高い睡眠は、テストステロンの分泌を促進するため、男性更年期障害の症状の緩和が期待できます。

睡眠の質を高めるには、心地良い睡眠環境を整えるとともに、十分な睡眠時間を確保することが重要です。

心地良い睡眠環境を整える方法としては、部屋の温度や湿度を調整したり、部屋の照明を不安にならない程度に暗くしたりするなどが挙げられます。加えて、枕やマットレス、掛布団などの寝具が自分に合っているかどうかを見直してみるのも効果的です。

寝る前のアルコールの摂取やスマートフォンの操作は、睡眠の質を低下させる要因となるため避けましょう。また、「寝つきが悪い」「眠れない」と睡眠自体への悩みを抱えている場合は、自律神経の乱れから睡眠障害が起きている可能性があります。これらの睡眠に関する悩みを感じたら、専門医への相談がおすすめです。

適度な運動を行なう

適度な運動によっても、男性ホルモンの分泌促進が期待できます。特に、筋肉に刺激を与えることで男性ホルモンの分泌がさらに促進されるといわれています。

ただし、男性更年期障害の対策としての運動はあくまでも適度な頻度で行なうことが重要です。過度な運動はかえってストレスを生み、健康を損ねたりホルモンバランスが崩れる要因となったりする可能性があるため注意しましょう。

運動プランをしっかりと立て、無理なく続けられる程度で習慣化していくことが大切です。また、普段運動する機会が少ない場合は、まずは軽いウォーキングや筋トレから始めてみるとよいでしょう。

ストレスを溜め込まない

ストレスを感じると男性ホルモンが減少してしまう恐れがあるため、日頃からストレスを溜め込まないように意識するのも男性更年期障害の対策方法といえます。ストレスを受けたり溜まったりしないよう心がけるとともに、以下のような行動を取り入れてこまめにストレスを発散するのがおすすめです。

- ゆっくり休む

- 友人や家族に会って話す

- 趣味の時間を過ごす

- おいしいものや好きなものを食べる

- 新しいことを始める など

ストレスを溜めないようにする方法やストレス発散につながる息抜きの方法は、人によって合っているものが異なります。そのため、自分にとって効果的な方法を見つけることが大切です。

まとめ

男性更年期障害は、男性ホルモンの減少によって起こるさまざまな精神的・身体的・性機能関連の症状を指します。女性更年期障害とは異なり始まりや終わりの時期が明確ではないため、セルフチェックシートなどを用いてこまめに症状をチェックすることが大切です。

男性更年期障害の症状は、栄養バランスの良い食生活や質の高い睡眠、適度な運動などを心がけるとともに、ストレスを溜め込まないよう意識することが大切です。

ただし、症状が重いと感じる場合は自分だけで対処しようとはせず、医療機関を受診し適切な治療を受けるようにしましょう。