更年期障害とは?

まずは、更年期障害とはどのようなものなのかを解説します。

「更年期」の定義

そもそも「更年期」は、閉経前の5年間と閉経後の5年間を合わせた10年間を指します。

閉経とは、卵巣の機能が衰えていき、月経が永久に停止した状態です。医学的には、月経が12ヵ月以上連続してこなかったときに、12ヵ月前にさかのぼって「閉経した」と判断します。

日本人女性の平均閉経年齢は50.5歳といわれていますが、個人差があり、40代前半~50代後半までに閉経を迎えることが多いでしょう。

更年期障害の概要

更年期に表れるさまざまな症状のうち、病気を伴わないものを「更年期症状」といい、更年期症状が重く日常生活にも影響が出ている状態を「更年期障害」といいます。

更年期自体はすべての女性が迎えるものですが、全員が更年期障害を起こすわけではありません。表れる更年期症状の種類も、個人差があるだけでなく、年齢とともに変化することもあります。

なお、近年では、「若年性更年期障害」という言葉も注目されています。若年性更年期障害とは、20~30代の若い女性であるにもかかわらず、更年期と似たような症状に悩まされている状態です。

ただし、若年性更年期障害は正式な病名ではなく、造語のようなものです。若年性更年期障害のおもな原因は、ストレスによるホルモンバランスの崩れや、生活習慣の乱れと考えられています。

更年期障害の代表的な症状

更年期に表れる症状は100種類以上あるとされ、程度が軽いものも含めれば、更年期を迎えた女性の8割ほどが何らかの症状を自覚しているといわれています。

以下は、更年期障害のセルフチェックシートです。当てはまる項目が多い方は、更年期障害の可能性が高いでしょう。

<更年期障害のセルフチェックリスト>

症状

監修:石原新菜先生

日常生活に支障をきたすこともある更年期症状の代表例を、身体的なものと精神的なものに分けて見ていきましょう。

身体症状

更年期障害の身体症状の代表例は、以下のとおりです。

・ほてりやのぼせ

・発汗

・冷え

・疲労感

・肩こり

・頭痛

・腰痛

・動悸や息切れ

・吐き気

・めまい

・皮膚のかゆみ

・のどの渇き

・下痢や便秘

・耳鳴り

・食欲不振

日本人女性の場合は、特に疲れやすさや肩こり、頭痛を感じる方が多いといわれています。

なお、突然のほてりやのぼせ、発汗などを、まとめて「ホットフラッシュ」と表現することもあります。ホットフラッシュは、基本的には気温(室温)や行動に関係なく発症するものです。ただし、毎回決まったタイミングで発症する人もいます。

精神症状

更年期障害の精神症状の代表例は、以下のとおりです。

・イライラ

・不眠

・気分の落ち込み

・意欲の低下

・不安感

・物忘れ

・集中力の低下

更年期障害になると、些細なことでイライラしたり、不安になったりと、感情の起伏が激しくなりやすいでしょう。また、寝つきが悪くなる、眠りが浅くなるといった不眠症状もよく見られます。

更年期障害の原因

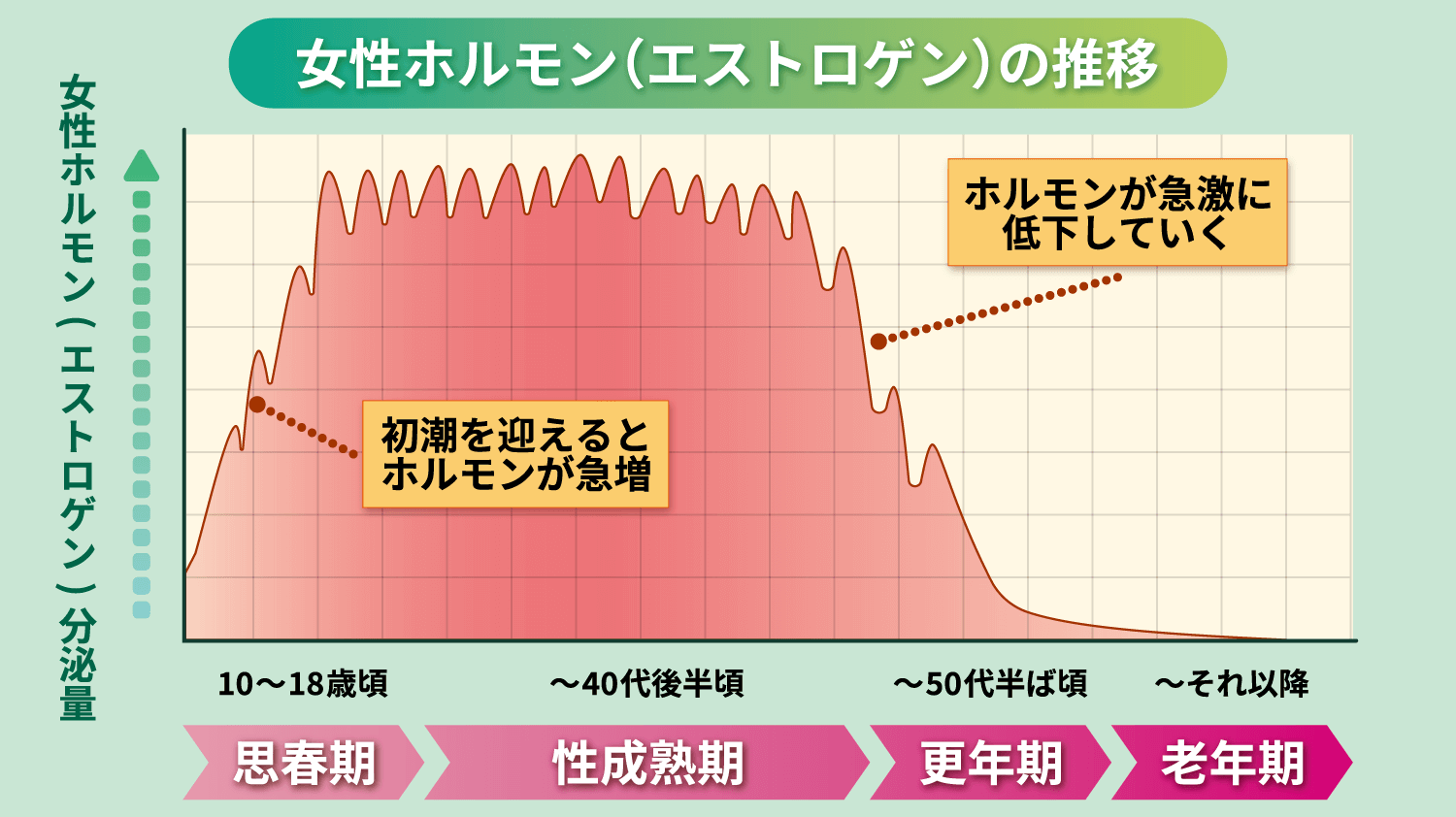

更年期障害には、女性ホルモン(エストロゲン)が関係しています。

※出典:「男女共同参画白書(平成30年度版)」男女共同参画局(内閣府)

I-特-34図 男性・女性ホルモンの推移を改編

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h30/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-34.html

具体的には、上図のように、更年期を迎えるとエストロゲンの分泌量は急激に低下(減少)していきます。

エストロゲンの減少を察知した脳は、分泌量を増やすよう卵巣へ指令を出しますが、卵巣の機能が衰えているため、指令どおりにエストロゲンを分泌できません。このような状況が発生すると、ホルモンバランスが崩れます。

そこに、以下の要因が複合的に絡むことで、更年期障害(更年期症状)を発症すると考えられています。

・身体的要因:加齢など

・心理的要因:性格など

・社会的要因:家庭や職場の環境など

よって、更年期障害は、ストレスの影響も少なくないといえるでしょう。

更年期を迎えたら生活習慣の見直しが大切

更年期を迎えたら、あらためて生活習慣を見直すことが大切です。

ここでは、更年期障害の改善の第一歩として、生活習慣のうち「食事」と「運動」を見直す際のポイントを解説します。

栄養バランスの取れた食事

食生活では、不規則な食生活にならないよう注意しましょう。不規則な食生活をしていると自律神経のバランスやホルモンバランスの乱れに繋がるため、毎日3食、規則正しく食事をとり、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。

特に、塩分の過剰摂取は避け、ビタミンやカルシウムを積極的に摂ることが大切です。ビタミンは、野菜や果物から摂取するとよいでしょう。

また、エストロゲンと似た働きをするものとして「大豆イソフラボン」が知られています。大豆イソフラボンが含まれる納豆や豆腐、豆乳なども意識してメニューに加えると、更年期障害の対策として効果的です。

適度な運動

身体を適度に動かすと血流が良くなることや、ストレス解消になることから、身体的・精神的な更年期症状が改善しやすくなります。おすすめは、ストレッチやウォーキング、水中歩行、ヨガなどの軽めの運動です。

運動は、週に3~4日、1日あたり30~60分程度を目安とし、自分の体調や体力に合わせて調節しましょう。何より、「続けられるペース」であることが重要です。

なお、飲酒したあとや、食事や入浴後すぐの運動は控えましょう。

更年期障害の医療機関での治療方法

更年期症状がつらい場合は、早めに医師に相談してください。ここでは、医療機関における、更年期障害の代表的な治療方法を紹介します。

ホルモン剤による治療

先述のとおり、更年期障害のおもな原因はエストロゲンが減少することです。そのため、「ホルモン補充療法(HRT)」と呼ばれる、エストロゲンを補う治療法があります。

ホルモン剤には、飲み薬や貼り薬、塗り薬といった複数の種類があるのが特徴です。特に、ホットフラッシュや動悸、不眠症状などへの効果が期待できるでしょう。

漢方薬による治療

何らかの理由でホルモン補充療法ができない場合や、更年期症状が多岐にわたる場合などでは、漢方薬が処方されるケースもあります。

代表的なのが、「婦人科三大処方」と呼ばれる、以下の3つの漢方薬です。

・加味逍遥散(かみしょうようさん):不安・不眠などの精神症状をお持ちの方

・桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん):のぼせや下腹部痛などの症状にお悩みの方

・当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):冷え性・貧血の傾向がある方

このほか、「抑肝散(よくかんさん)」も処方されることがあります。抑肝散は、生理前・更年期のイライラや、気分の高ぶりで眠れない症状にも効果的です。

まとめ

女性は更年期を迎えると、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が急激に減少し、ホルモンバランスが崩れます。これにより、更年期症状と呼ばれる身体的・精神的な症状が表れ、程度が重い場合は「更年期障害」の状態になります。

更年期症状の種類は数多く、個人差も大きいため、必要に応じて医師の診断を仰ぎ、ケースごとに適切な治療をすることが大切です。

また、更年期障害は、ストレスの影響を受けていることも少なくありません。自らできる更年期障害の対策としては、栄養バランスの良い食生活のほか、ストレス解消につながる運動を習慣化することから始めてみましょう。

更年期症状がつらい場合は、生活習慣を見直すだけでなく、早めに医師に相談してください。